[과학1열] 커피가 쓰지 않은 이유…단맛은 쓴맛을 어떻게 억제하나?

2025년 02월 04일 오전 09:00

■ 이성규 / 과학뉴스팀 기자

[앵커]

기자들의 취재 아이템을 좀 더 깊이 있게 들여다보는 과학 1열 코너입니다.

이번 시간엔 커피가 쓰지 않은 이유를 취재한 이성규 기자와 함께 미각 신경세포 간의 활성 조절에 대해서 자세히 알아보겠습니다. 이 기자, 안녕하세요.

이 기자, 본격적인 질문에서 앞서 궁금한 게 아메리카노 같은 커피를 마시면 쓰다, 사탕을 먹으면 달다, 이런 맛을 느끼는데, 우리는 어떻게 맛을 인지하는 건가요?

[기자]

네, 사람의 혀에는 미각 신경세포들이 있는데요.

이들 미각 신경세포는 쓴맛 미각 신경세포, 단맛 미각 신경세포 등으로 구성됐죠.

우리가 음식물을 먹으면 각각의 미각 신경세포에 연결된 신경망을 통해서 맛이 뇌로 전달되고요.

또 미각 신경세포들끼리도 서로 정보를 주고받습니다.

이런 과정을 통해서 우리 뇌가 복합적으로 맛을 인지하는 겁니다.

[앵커]

네, 그렇군요. 미각 신경세포들끼리도 정보를 주고받는다고 했는데요. 이건 또 어떻게 이뤄지는 건가요?

[기자]

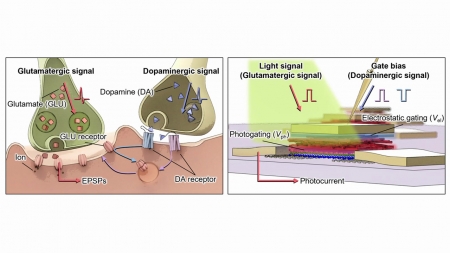

신경세포는 이웃한 신경세포와 끊임없이 정보를 주고받는데요.

대표적인 방법은 시냅스를 이용한 방법입니다.

시냅스는 한 신경세포에서 다른 신경세포로 신호를 전달하는 전달 부위를 말합니다.

이 전달부위인 시냅스를 통해 신경세포끼리 소통하는 거죠.

시냅스를 이용한 신호 전달 방법 말고도 전기연접 억제라는 방법이 있습니다.

전기연접 억제는 한 신경세포의 활성으로 만들어진 전기장이 시냅스와 상관없이 옆에 있는 다른 신경세포의 활성을 억제하는 현상을 말합니다.

[앵커]

전기연접 억제는 시냅스를 이용하지 않고 미세한 전기장을 이용한다는 설명인데요.

이 전기연접 억제를 이용해 커피가 쓰지 않은 이유를 규명한 건가요?

[기자]

네, 그렇습니다. 연구진은 뇌과학 실험에 자주 쓰이는 초파리를 이용했는데요.

관심은 쓴맛 미각 신경세포와 단맛 미각 신경세포가 서로 어떤 작용을 하느냐는 거였죠.

먼저 단맛을 느끼는 신경세포를 활성화했습니다.

그러면 단맛 신경세포의 활성으로 미세한 전기장이 생기는데요.

이 전기장의 영향으로 이웃한 쓴맛 신경세포의 활성이 억제된 겁니다.

한 마디로 단맛 신경세포가 쓴맛 신경세포를 억제하는 거죠.

[앵커]

네, 그렇군요. 그렇다면 쓴맛 신경세포를 활성화했을 때는 어떤 일이 벌어진 건가요?

[기자]

쓴맛 신경세포를 활성화하면 역시 전기연접 억제로 전기장이 생성되는데요.

흥미롭게도 단맛 신경세포는 이 전기장의 영향을 받지 않는 겁니다.

그러니깐 단맛을 느끼는 것이 줄어들지 않겠죠.

[앵커]

어 그렇다면 궁금한 게요. 단맛 신경세포는 쓴맛 신경세포를 억제하는 데, 왜 쓴맛 신경세포는 단맛 신경세포를 억제하지 못하는 건가요?

[기자]

네, 좋은 질문입니다. 결론부터 말씀드리면 단맛 신경세포와 쓴맛 신경세포 사이의 전기연접 현상은 단맛이 쓴맛을 억제하는 한 방향으로 진행된다는 겁니다.

만약 단맛 신경세포와 쓴맛 신경세포가 양방향으로 전기연접 억제를 한다면 서로의 활성을 방해해 우리 뇌는 단맛과 쓴맛이 모두 감소하는 것처럼 느끼겠죠.

[앵커]

아, 그런 이유에서 단맛이 쓴맛을 억제한다는 건데요. 그렇다면 일방통행으로 이뤄지는 구체적인 기전은 무엇인가요?

[기자]

네 그게 이번 연구의 핵심이라면 핵심일 텐데요.

모든 신경세포에는 신호 전달을 위한 일종의 통로인 채널이 있는데요.

단맛 세포에는 HCN이라는 채널이 있습니다.

이 HCN 채널이 쓴맛 세포가 보내는 억제 신호를 차단하는 겁니다.

그러니깐 쓴맛 세포가 단맛 세포를 억제하려고 해도 신호 자체가 차단되니깐 억제가 안 되는 거죠.

[앵커]

그렇군요. 쓴맛 신경세포에도 그런 역할을 하는 채널이 있는 거 아닌가요?

[기자]

네, 쓴맛 신경세포에는 그런 역할을 하는 채널이 없습니다.

그래서 단맛 신경세포가 전기연접 억제 현상으로 억제 신호를 보내면 쓴맛 신경세포는 그대로 받아들이는 거죠.

결과적으로 인접한 신경세포가 보내는 신호를 차단하는 채널이 있느냐, 없느냐가 일방통행의 비밀이었던 겁니다.

이런 원리로 실생활에서 다양한 맛의 원리를 설명할 수 있는데요.

연구자 설명 들어보겠습니다.

[강경진 / 한국뇌연구원 책임연구원 : 실생활 중에 저희가 많이 볼 수가 있거든요. 커피를 마실 때 설탕을 넣으면 쓴맛이 약해지는 것도 느끼고, 주스도 단맛이 있기에 쉽게 마시는 거지 단맛이 없다면 산도만 생각하면 너무 셔서 불쾌감이 높아 마실 수가 없습니다. 또 다른 예를 들자면 국이나 찌개를 요리할 때 실수로 국간장이나 짠맛을 너무 높게 했을 때도 설탕을 살짝 넣어 주면 짠맛이 약해지거든요.]

[앵커]

네 그렇군요. 그런데 초파리 실험에서 단맛 신경세포를 활성화했잖아요. 이건 어떻게 활성화한 건가요?

[기자]

신경세포를 활성화하는 방법 가운데 광유전학이라는 방법이 있는데요.

광유전학은 빛으로 특정 신경세포를 활성화하는 고급 기술입니다.

미생물인 녹조류에는 빛을 받으면 반응하는 로돕신이라는 채널이 있습니다.

로돕신 채널은 빛을 받으면 채널이 열리면서 신경 신호를 받아들이는 역할을 하는데요.

이 채널 로돕신 유전자를 초파리의 단맛과 쓴맛 신경세포에 유전공학적으로 넣은 거죠.

쉽게 말해 초파리의 단맛과 쓴맛 신경세포가 로돕신 채널을 갖게 한 겁니다.

그래서 특정 파장의 빛을 초파리에 쪼여주면 단맛 신경세포나 쓴맛 신경세포를 우리가 원하는 대로 활성화할 수 있습니다.

[앵커]

네, 커피가 쓰지 않은 이유에는 신경세포들끼리의 전기연접 억제 현상이 있었다는 설명 잘 들었습니다.

오늘 말씀 감사합니다.

영상편집 : 황유민

그래픽 : 백승민

YTN 사이언스 이성규 (sklee95@ytn.co.kr)

[앵커]

기자들의 취재 아이템을 좀 더 깊이 있게 들여다보는 과학 1열 코너입니다.

이번 시간엔 커피가 쓰지 않은 이유를 취재한 이성규 기자와 함께 미각 신경세포 간의 활성 조절에 대해서 자세히 알아보겠습니다. 이 기자, 안녕하세요.

이 기자, 본격적인 질문에서 앞서 궁금한 게 아메리카노 같은 커피를 마시면 쓰다, 사탕을 먹으면 달다, 이런 맛을 느끼는데, 우리는 어떻게 맛을 인지하는 건가요?

[기자]

네, 사람의 혀에는 미각 신경세포들이 있는데요.

이들 미각 신경세포는 쓴맛 미각 신경세포, 단맛 미각 신경세포 등으로 구성됐죠.

우리가 음식물을 먹으면 각각의 미각 신경세포에 연결된 신경망을 통해서 맛이 뇌로 전달되고요.

또 미각 신경세포들끼리도 서로 정보를 주고받습니다.

이런 과정을 통해서 우리 뇌가 복합적으로 맛을 인지하는 겁니다.

[앵커]

네, 그렇군요. 미각 신경세포들끼리도 정보를 주고받는다고 했는데요. 이건 또 어떻게 이뤄지는 건가요?

[기자]

신경세포는 이웃한 신경세포와 끊임없이 정보를 주고받는데요.

대표적인 방법은 시냅스를 이용한 방법입니다.

시냅스는 한 신경세포에서 다른 신경세포로 신호를 전달하는 전달 부위를 말합니다.

이 전달부위인 시냅스를 통해 신경세포끼리 소통하는 거죠.

시냅스를 이용한 신호 전달 방법 말고도 전기연접 억제라는 방법이 있습니다.

전기연접 억제는 한 신경세포의 활성으로 만들어진 전기장이 시냅스와 상관없이 옆에 있는 다른 신경세포의 활성을 억제하는 현상을 말합니다.

[앵커]

전기연접 억제는 시냅스를 이용하지 않고 미세한 전기장을 이용한다는 설명인데요.

이 전기연접 억제를 이용해 커피가 쓰지 않은 이유를 규명한 건가요?

[기자]

네, 그렇습니다. 연구진은 뇌과학 실험에 자주 쓰이는 초파리를 이용했는데요.

관심은 쓴맛 미각 신경세포와 단맛 미각 신경세포가 서로 어떤 작용을 하느냐는 거였죠.

먼저 단맛을 느끼는 신경세포를 활성화했습니다.

그러면 단맛 신경세포의 활성으로 미세한 전기장이 생기는데요.

이 전기장의 영향으로 이웃한 쓴맛 신경세포의 활성이 억제된 겁니다.

한 마디로 단맛 신경세포가 쓴맛 신경세포를 억제하는 거죠.

[앵커]

네, 그렇군요. 그렇다면 쓴맛 신경세포를 활성화했을 때는 어떤 일이 벌어진 건가요?

[기자]

쓴맛 신경세포를 활성화하면 역시 전기연접 억제로 전기장이 생성되는데요.

흥미롭게도 단맛 신경세포는 이 전기장의 영향을 받지 않는 겁니다.

그러니깐 단맛을 느끼는 것이 줄어들지 않겠죠.

[앵커]

어 그렇다면 궁금한 게요. 단맛 신경세포는 쓴맛 신경세포를 억제하는 데, 왜 쓴맛 신경세포는 단맛 신경세포를 억제하지 못하는 건가요?

[기자]

네, 좋은 질문입니다. 결론부터 말씀드리면 단맛 신경세포와 쓴맛 신경세포 사이의 전기연접 현상은 단맛이 쓴맛을 억제하는 한 방향으로 진행된다는 겁니다.

만약 단맛 신경세포와 쓴맛 신경세포가 양방향으로 전기연접 억제를 한다면 서로의 활성을 방해해 우리 뇌는 단맛과 쓴맛이 모두 감소하는 것처럼 느끼겠죠.

[앵커]

아, 그런 이유에서 단맛이 쓴맛을 억제한다는 건데요. 그렇다면 일방통행으로 이뤄지는 구체적인 기전은 무엇인가요?

[기자]

네 그게 이번 연구의 핵심이라면 핵심일 텐데요.

모든 신경세포에는 신호 전달을 위한 일종의 통로인 채널이 있는데요.

단맛 세포에는 HCN이라는 채널이 있습니다.

이 HCN 채널이 쓴맛 세포가 보내는 억제 신호를 차단하는 겁니다.

그러니깐 쓴맛 세포가 단맛 세포를 억제하려고 해도 신호 자체가 차단되니깐 억제가 안 되는 거죠.

[앵커]

그렇군요. 쓴맛 신경세포에도 그런 역할을 하는 채널이 있는 거 아닌가요?

[기자]

네, 쓴맛 신경세포에는 그런 역할을 하는 채널이 없습니다.

그래서 단맛 신경세포가 전기연접 억제 현상으로 억제 신호를 보내면 쓴맛 신경세포는 그대로 받아들이는 거죠.

결과적으로 인접한 신경세포가 보내는 신호를 차단하는 채널이 있느냐, 없느냐가 일방통행의 비밀이었던 겁니다.

이런 원리로 실생활에서 다양한 맛의 원리를 설명할 수 있는데요.

연구자 설명 들어보겠습니다.

[강경진 / 한국뇌연구원 책임연구원 : 실생활 중에 저희가 많이 볼 수가 있거든요. 커피를 마실 때 설탕을 넣으면 쓴맛이 약해지는 것도 느끼고, 주스도 단맛이 있기에 쉽게 마시는 거지 단맛이 없다면 산도만 생각하면 너무 셔서 불쾌감이 높아 마실 수가 없습니다. 또 다른 예를 들자면 국이나 찌개를 요리할 때 실수로 국간장이나 짠맛을 너무 높게 했을 때도 설탕을 살짝 넣어 주면 짠맛이 약해지거든요.]

[앵커]

네 그렇군요. 그런데 초파리 실험에서 단맛 신경세포를 활성화했잖아요. 이건 어떻게 활성화한 건가요?

[기자]

신경세포를 활성화하는 방법 가운데 광유전학이라는 방법이 있는데요.

광유전학은 빛으로 특정 신경세포를 활성화하는 고급 기술입니다.

미생물인 녹조류에는 빛을 받으면 반응하는 로돕신이라는 채널이 있습니다.

로돕신 채널은 빛을 받으면 채널이 열리면서 신경 신호를 받아들이는 역할을 하는데요.

이 채널 로돕신 유전자를 초파리의 단맛과 쓴맛 신경세포에 유전공학적으로 넣은 거죠.

쉽게 말해 초파리의 단맛과 쓴맛 신경세포가 로돕신 채널을 갖게 한 겁니다.

그래서 특정 파장의 빛을 초파리에 쪼여주면 단맛 신경세포나 쓴맛 신경세포를 우리가 원하는 대로 활성화할 수 있습니다.

[앵커]

네, 커피가 쓰지 않은 이유에는 신경세포들끼리의 전기연접 억제 현상이 있었다는 설명 잘 들었습니다.

오늘 말씀 감사합니다.

영상편집 : 황유민

그래픽 : 백승민

YTN 사이언스 이성규 (sklee95@ytn.co.kr)

[저작권자(c) YTN science 무단전재, 재배포 및 AI 데이터 활용 금지]